俊卿、李寿朋二札子影本,索值二万元。”。因为陈俊卿前有“又”字,这段日记在此处再怎么解读,也当是《功甫帖》和《章候帖》、《道祖帖》为同一种情况,是墨迹本; 而陈俊卿、李寿朋二札子为另一种情况,即影印本。 怎么在单先生的解读下,这些《功甫帖》墨迹本连同米芾《章候帖》、《道祖帖》都成了“文字中明言他(指张葱玉先生)看到的影印本”了?

2. 单先生又说“上世纪四十年代影本应该是珂罗版之类的印刷品……没有现代印刷这么的精致……《功甫帖》在形体上和苏文十分相合,张(葱玉)先生认为真而佳是可以理解的”。 试问:以张葱玉先生的严谨,可能仅凭并不精致的影印本,就对苏东坡包括米元章在内的三件重要宋人书法作品,草率的做出真伪鉴定结论吗?且鉴定结论准确而具体:“中间《功甫》、《章侯茂异》二帖最佳,《道祖帖》真而不精,又破损太甚。”张葱玉先生进而高度评价苏轼《功甫帖》:“《功甫帖》才九字,若与《太简》为匹,则真属双壁矣。”能如此高度评价一件宋人书法作品,并媲美自己倾心的米芾《苏太简帖》(上有张葱玉鉴藏印),张葱玉先生只是凭借并不精致的影印本而作的赞叹么?我们怀疑这又会是张葱玉先生的鉴定风格么?

3. 单先生又质疑《功甫帖》既然在《日记》记载了,为何未在《木雁斋书画鉴藏笔记》(以下简称《木雁斋笔记》)中著录? 其实这并不奇怪,张葱玉先生在《日记》中曾经记载的作品,最终没有录入《木雁斋笔记》的情况并不少见。《日记》185页《宋名贤题徐常侍篆书跋六则》卷,就是被记入《日记》而未录入《木雁斋笔记》的;《日记》199页所载仇英《北湖图》卷,曾为张葱玉先生自己的藏品,也未收录于《木雁斋笔记》中;同样,张葱玉先生在鉴定苏轼《功甫帖》的同时,也鉴定了米芾《章候帖》和《道祖帖》,此二帖在《日记》中虽然同时都被记录,也同样未见载入《木雁斋笔记》。难道仅凭《功甫帖》在《日记》中有记录,而在《木雁斋笔记》中没被收录,就能推测或说明张葱玉先生是因为不看好《功甫帖》或者甚至可以说张葱玉先生认为《功甫帖》是伪作而没有收入《木雁斋笔记》的吗? 无论如何,以下两点是明确无疑的:首先,张葱玉先生在《日记》著作中明确肯定了苏轼《功甫帖》墨迹本是真迹;其次,张葱玉先生高度评价了苏轼《功甫帖》与米芾《苏太简帖》是书中双壁。

五、至于徐邦达先生有无亲自过目鉴定苏轼《功甫帖》墨迹本,我们可以分析以下两点: 1. 既然《古书画过眼录》称为“过眼录”,以徐邦达先生治学之谨严,著作中所记所录的古书画作品应该都是经过徐先生亲自鉴定过的。 2. 徐邦达先生在《故宫博物院》院刊书画鉴定百例“苏轼《宣德郎刘锡勅草》一页”的署名文章中记载:“曾见赐《宣德郎刘锡勅草》一通,在《苏米翰札》合册中,见之《书画鉴影》卷一〇,闻今已分拆。其中苏书《功甫帖》、米芾书《恶札帖》,现藏上海博物馆,皆真迹无疑。”这段文字说明了三点: 1). 徐邦达先生在写这篇文章之前,已经见过《刘锡勅帖》,应该还是在《苏米翰札》合册的装裱状态下见的(合册包括苏轼《功甫帖》、《刘锡勅帖》,米芾《章候帖》(即徐老所说《恶札帖》)、《道祖帖》)。所以徐老在此用“曾见”两字来记叙,并说《刘锡勅帖》“在《苏米翰札》合册中”。看《刘锡勅帖》时,徐先生自然也一起看过合册中的其他三帖。 2). 徐邦达先生因为看《苏米翰札》四帖时还是合册,所以当听说合册已被分拆时,使用了“闻今已分拆”来记叙,即“听说现在已经分拆开了”,而原来“曾见”《刘锡勅帖》时,是“在《苏米翰札》合册中”。“闻今已分拆”之时已经发生过“曾见”《刘锡勅帖》合册之时。 3). 徐邦达先生因为已经(“曾见”)看过了《苏米翰札》合册,所以才会撰写考证苏轼《刘锡勅帖》为明人伪笔的“苏轼《宣德郎刘锡勅草》一页”这篇文章,发表自己的鉴定见解:“《刘勅》实非苏笔,亦省中学写苏者所书,字形带扁方而笔法疏陋,与所见《安焘勅》大致相仿” 。才会在这一文章里同时也肯定了苏轼《功甫帖》、米芾《恶札帖》(即《章候帖》)“皆真迹无疑”的鉴定结论。 如果这时候的徐邦达先生还没有见过《功甫帖》、《章候帖》、《刘锡勅帖》原作的话,应该是不会下如此肯定、如此具体的鉴定结论的。

六、钟、凌两位先生指认,上海博物馆藏苏轼《刘锡勅帖》伪本是根据《诒晋斋摹古帖》“双钩廓填”而成的伪作,时间在嘉庆十年(1805)至同治十年(1871)之间。《刘锡勅帖》除近现代藏家许汉卿的鉴藏印为真印以外,其余的鉴藏印,包括江德量、成亲王永瑆的两段题跋皆为后人伪作,并以此否定徐邦达先生在《古书画过眼要录》和《故宫博物院》院刊署名文章中所做的 “东坡行书《刘锡勅帖》是明人伪笔”的鉴定结论。 我们原本无意对《刘锡勅帖》伪本发表任何意见,不过钟、凌两位先生指认《刘锡勅帖》是“双钩廓填”本,进而以此作为论据指认《功甫帖》墨迹本为同样情况的“双钩廓填”本。对此我们不得不说明我们的观点。

《刘锡勅帖》墨迹伪本为手卷装裱形式,有《刘锡勅帖》墨迹伪本、《刘锡勅帖》翁方纲双钩摹本、《刘锡勅帖》拓本三个部份组成。

根据流传资料,我们可以观察到: 1. 《刘锡勅帖》伪本卷中的墨迹本书法,用墨较淡,前后数行用墨尤其淡。透过淡墨,毛笔笔锋的起落转折清晰可见,并无双钩或填墨的所留下的蛛丝马迹。 2. 江德量长题和成亲王永瑆两行题跋书文并茂,古朴自然。成亲王“诒晋斋印”应与《印鉴》225页第20号印应为同一印,可以对照。 3. 《刘锡勅帖》伪本上钤印累累,其中有安岐“无恙”肖形印,虽未收入《印鉴》,但印文古朴,印色自然,在历代传世名迹上频频出现。通过对比可以知道,此印与米芾《三吴帖》、蔡襄《思咏帖》(均藏台北故宫博物院)上所钤安岐“无恙”肖形印,应为同一方印(图十二)。不知为何,独独《刘锡勅帖》伪本上安岐“无恙”印会被指认为伪印?

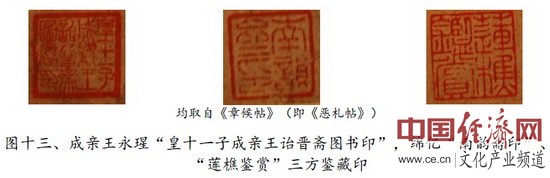

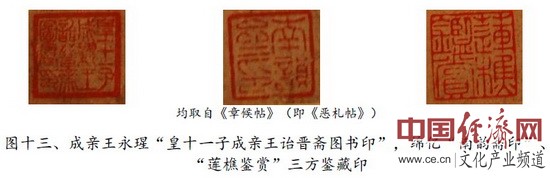

4. 《刘锡勅帖》伪本墨迹本上钤有永瑆“皇十一子成亲王诒晋斋图书印”,绵亿“南韵斋印”,“莲樵鉴赏”三方鉴藏印,在同为上海博物馆藏品之米芾《章候帖》(成亲王永瑆和李佐贤时,《功甫帖》、《章候帖》、《道祖帖》和《刘锡勅帖》合裱为《苏米翰札合册》)上所同样钤有,细看这三方分别钤在两件不同作品上的鉴藏印,印文一致,印色相同,应为相同之印(图十三)。“皇十一子成亲王诒晋斋图书印”一印,也可见米芾《褚摹兰亭跋赞》(北京故宫博物院藏)上钤有,可以寻找对比。

不知为何《刘锡勅帖》伪本上的这三方印,被简单的指认为是伪印了。如果《刘锡勅帖》伪本上这三方鉴藏印是伪印,那么同样钤在米芾《章候帖》上的这三方印是否也存在着真伪问题?如果不能确认以上安岐肖形印、永瑆鉴藏印为伪印,怎能轻易推翻徐邦达先生关于上博《刘锡勅帖》是明人伪笔的结论?同样,如果不能确认安岐“无恙”肖形印、永瑆“皇十一子成亲王诒晋斋图书印”、绵亿“南韵斋印”、“莲樵鉴赏”是伪印,何以证明《刘锡勅帖》伪本是从《诒晋斋摹古帖》“双钩廓填”而来,而没有可能反过来,《诒晋斋摹古帖》中的《刘锡勅帖》伪作拓本是根据《刘锡勅帖》伪本墨迹本镌刻而成呢?

其实简单,如果可以,我们祈请研究员先生像引用《安素轩石刻》资料一样,公开《刘锡勅帖》伪本资料,包括伪本上的“伪印”资料,让其他博物馆专家和业内专业人员以及同仁爱好者,一起来分享这一研究成果,以正视听,岂不事实胜于雄辩?

我们知道通过对实物的专业观察和分析,传世双钩墨本,包括时代久远至唐宋时期的摹本,也是能够看出双钩或是填墨处的破绽来的,何况研究员先生所指认的仅仅是清中晚期的双钩填墨本。如果可以,我们希望三位研究员先生能够采取更直观,更具体的鉴定方法,让我们大家都能一目了然,看明白苏轼《功甫帖》墨迹本具体双钩在哪里?廓填又在哪里?以飨大众。

七、在回应了研究员先生对于墨迹本上印鉴、题跋、和著录等方面的指认和质疑后,我们可以从墨迹本书法自身来分析一下。本来中国书法艺术蕴含深厚,历史悠久,各家见解不一乃是常事。但三位先生的文章中对此墨迹本书法充斥过激主观之语,如“别扭”、“单薄枯梗”、“气脉阻滞”等等。是以,我们也就略作陈述,表达一下有幸多次亲眼目睹《功甫帖》墨迹本后的感受。

大家知道,我们今天可以认为,迄今为止所发现的王羲之的传世墨迹,都是摹本而没有原作,是因为基于我们能够区别双钩填摹本与自然书写本而下的结论。通过专业分析,“双钩廓填”是可以被识别的。使用毛笔先双钩勾勒出字划的外形轮廓,再相继填入墨色(有深淡干湿的墨笔线条)完成的书法作品,再怎么完美,在墨色变化上,是达不到自然书写效果的。在足够明亮的光线下或以高清照片在电脑上放大后观察分析,因非一次性完成的书法线条所呈现的不同墨色、因笔划顺序线条与线条先后覆盖交叉所呈现的不同墨色,自然形成和非自然形成的书法是能够被识别出来的,中国书法艺术的精妙在毛笔(软笔)、墨汁和宣纸的充分演绎下,气象万千,绝不是“双钩廓填”本可以瞒天过海充当角色的。何况前贤翰墨,在万豪齐力中起笔收笔之起伏,轻重快慢之行笔,字里行间之呼应,蘸墨前后之浓淡,加上作者的人生修为和技法技巧等因素,可谓变化莫测,是为艺术,又岂是人工摹仿形式的“双钩廓填”的摹本可以同日而语的。

从书法角度看苏轼《功甫帖》,此帖虽为楷书字体,字迹锋颖毫芒毕现,浓淡干湿浑然天成,有牵丝有呼应,不失“作真如草”的艺术境界。 《功甫帖》区区九字,重复两字,第一个“奉”字上密下疏,最后一竖形到意到后,以悬针出锋收笔;第二个“奉”字上疏下密,收笔一竖戛然而止,势尽后反挑提笔收起,极尽厚重又潇洒之能事,有谓“老熊当道,百兽畏服”,以为此喻甚当。凡此种种本领,在《功甫帖》中比比皆是,不一而足。难怪近现代鉴定大师张葱玉和徐邦达先生会对此作品赞赏有加。如有机会,大家能通过实物亲眼目睹,或不失为一种期待。除此之外,我们还可以参见诸多网友发表的从书法角度探讨《功甫帖》的文章,这些文章不少既客观又专业,其中不乏真知灼见。

人类文化人类文明的继承发扬,是站在前人的肩膀上来完成的。古书画鉴定的前贤们以他们各自的专业智慧和深厚功力以及在不同时代不同时机上的优势,给我们留下了宝贵的经验。对前贤研究成果的尊重是我们后学者必须持有的态度。尤其在古代书画鉴定方面,即使我们后学者对以前的作品定论有不同见解和新的发现,也需在尊重前辈结论的基础上,本着就事论事、实事求是的原则探讨分析,以期得到新的更好的结论。想要超越和否定前贤的结论,必须要拿出使大家信服的确凿证据。抽象的理论需结合具体的实物,才能得出正确的结论。否则如果以既存理论的堆砌,主观抽象的推理,虚拟想象的思维,进行离开了实际和实物的分析,就会成为言之无据的理论,进而会导致妄下主观性的结论,甚至妄议前贤。

对传统文化要有敬畏之心,对前贤智慧要有尊重之心,这是文化文博工作者乃至中华文化爱好者的应取态度。大众的感情是纯洁朴实的,纯洁朴实的感情需要我们以真诚的良心和良知去回应,真诚对待传统文化,真诚对待前贤,也同样真诚对待现在的大众。唯其如此,才对得起中华民族和中华文化,对得起人类文明。

综上,我们坚持蘇富比拍卖公司在拍卖图录上有关苏轼《功甫帖》所引用的历代著录都是真实的,查有实据的。历代著录所记载,以及张葱玉先生、徐邦达先生鉴定前辈对苏轼《功甫帖》墨迹本的鉴定都是明确肯定的。蘇富比成功拍卖的《功甫帖》不仅是一件历来被肯定的苏轼书法原迹,而且是一件精彩的独具坡公特色的佳作。

今天,我们庆幸文物书画界仍有像张葱玉先生、徐邦达先生那样治学谨严的国际及国内专家学者,有相当数量活跃在这一专业、这一行业具有真知灼见的同仁。

蘇富比衷心祝贺苏轼《功甫帖》墨迹本回归中国大陆。